文 | 丁麗娜

本月,最受行業內關注的焦點無疑是陜西艾爾膚組織工程有限公司(下稱“艾爾膚”)旗下產品安體膚與西安博和醫療科技有限公司(下稱“博和醫療”)旗下品牌綻媄婭,圍繞“組織工程皮膚”相關技術權屬及商業宣傳問題展開的多輪隔空喊話“大戰”。截至目前,綻媄婭已發布最新回應。

01

爭議緣起:宣傳視頻引侵權指控

事件的導火索是護膚品品牌綻媄婭(隸屬博和醫療)發布的宣傳視頻。5月13日,綻媄婭聯合中國婦女報、天貓寶藏新品牌、美ONE李佳琦及世之相出品并發布了“造皮膚的人去做護膚品 李佳琦:和科學家一起,硬闖命運”宣傳視頻,并通過微博、微信、小紅書、抖音等平臺大規模傳播,同一主題的廣告也在全國208塊線下大屏廣泛宣傳。

6月6日,艾爾膚在“安體膚”微信公眾號發布《關于“綻媄婭”品牌專利侵權的嚴正聲明》,指出綻媄婭在宣傳時存在混淆技術來源、盜用專利技術、虛假宣傳等問題。

艾爾膚指稱,綻美婭宣傳視頻中“中國人終于造出了自己的首塊人造皮膚”“中國首個活細胞人造皮膚產品獲批上市”等表述,直接指向艾爾膚獨家持有的“組織工程皮膚”(專利號:200710018913.6,注冊證編號:國械注準20183131660),艾爾膚認為,這屬于惡意混淆技術來源,是對公眾及消費者的誤導;另外,綻美婭視頻中宣稱的“2016年護膚國牌綻媄婭誕生,邁出從造皮膚到造護膚品的第一步”,是公然將艾爾膚獨占的專利技術用于商業宣傳,艾爾膚還指控綻美婭自品牌創立起就長期侵害其專利權、損害商業利益。

艾爾膚還表示,綻美婭視頻中還存在虛假宣傳的問題。在視頻0:01:02-0:01:06處標注的專利“一種3D表皮模型的構建方法,專利號ZL201710460494.5”,與視頻畫面宣傳內容“他們成為中國第一、世界第二個量產人造皮膚的團隊”并無直接關聯,綻美婭在與艾爾膚專利產品“組織工程皮膚”無關的護膚品宣傳中引入該產品,涉嫌虛假宣傳并侵害其權益。同時,視頻中“1995–2007”的科研時間軸與艾爾膚專利開發歷程完全一致,明顯是構建“平行敘述”,誘導公眾誤認為綻媄婭品牌為技術發明源頭或與艾爾膚及專利產品有關聯。

艾爾膚強調,自身成立于2002年,是中國最早專業從事組織工程與再生醫學產品研發、生產和銷售的生物科技企業,其已主導開發并依法取得包括涉案專利在內的一系列相關發明專利,系合法權利人;相關專利已成功應用于產品“安體膚”,該產品為國內唯一含有人源活細胞的組織工程皮膚,適用于燒傷創面修復,屬國家“863工程”重點計劃成果。艾爾膚還稱,科研尊嚴與知識產權不容侵犯,其專利成果不應成為綻媄婭品牌推廣的“噱頭”和“專業背書”。

艾爾膚在聲明中表示,其已向綻美婭發出律師函,要求撤下侵權內容、公布技術授權證明、公開道歉并承擔法律責任,否則將進一步采取法律行動。

02

首輪交鋒:博和醫療強硬回應

面對上述指控,西安博和醫療迅速反擊,對艾爾膚的說法予以駁斥。

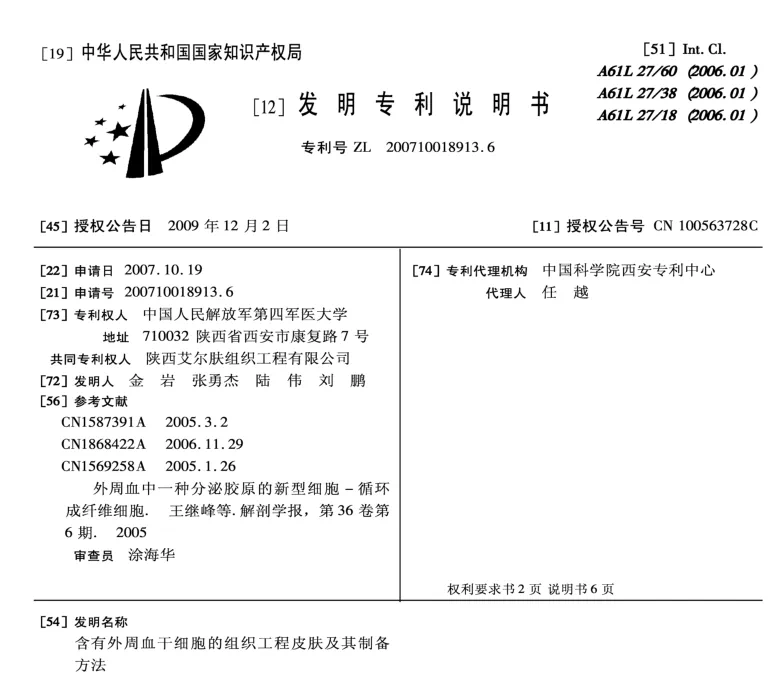

博和醫療首先澄清了專利歸屬及有效性問題。它指出,“人造皮膚”“組織工程皮膚”系列專利的實際發明人為金巖教授、張勇杰博士團隊。陜西艾爾膚于2013年受讓相關專利,但因未按時繳納年費,核心專利《含有外周血干細胞的組織工程皮膚及其制備方法》(專利號CN200710018913.6)早在2020年10月19日已被國家知識產權局公告終止,所有相關技術方案均進入公有領域,任何主體均可合法使用。博和醫療強調,艾爾膚既非專利主導研發方,又在專利失效后發起侵權指控,實質是對公眾及合作方的嚴重誤導。

針對艾爾膚指控的“時間軸重疊誤導”及“專利關聯性”問題,博和醫療解釋稱,紀錄片中“1995–2007年”科研時間軸對應的是金巖、張勇杰團隊真實的研發歷程,而艾爾膚成立于2002年,系為相關成果產業化而設立,兩者不存在“平行敘述”的故意。根據《中華人民共和國專利法》,發明人享有署名權及科研歷程展示權,紀錄片前半部分客觀呈現團隊技術積累,后半部分則聚焦綻媄婭品牌基于自研專利“一種3D表皮模型的構建方法”(專利號ZL201710460494.5)的護膚技術開發,該專利由關聯公司廣東博溪生物科技有限公司持有,用于護膚品成分篩選與功效檢測,與艾爾膚的醫療類“組織工程皮膚”技術無直接關聯,且在片中已明確標注,不存在混淆可能。

此外,博和醫療還指控艾爾膚濫用法律資源、散布不實信息,涉嫌違反《反不正當競爭法》,構成商業詆毀及名譽侵權,要求艾爾膚撤回聲明、停止干擾經營并公開澄清,否則將追究其法律責任。

03

再次對峙:雙方各展“證據鏈”

面對博和醫療的回應,艾爾膚再度發聲,強調根據2013年9月與中國人民解放軍第四軍醫大學口腔醫學院簽訂的協議書,其獨占所有技術及后續成果權益,綻媄婭即便在專利失效后使用“人造皮膚技術”仍屬侵權,且混淆“專利發明人”與“專利權人”概念,違背了使用他人專利首先應獲得許可、其次使用中應表明專利權人的原則,需承擔違約損失并將依法追責。對于博和醫療提出的技術區分,艾爾膚認為,雙方技術存在底層邏輯關聯,博和醫療的化妝品技術是基于“組織工程皮膚”研發成果的衍生應用,應受協議約束。

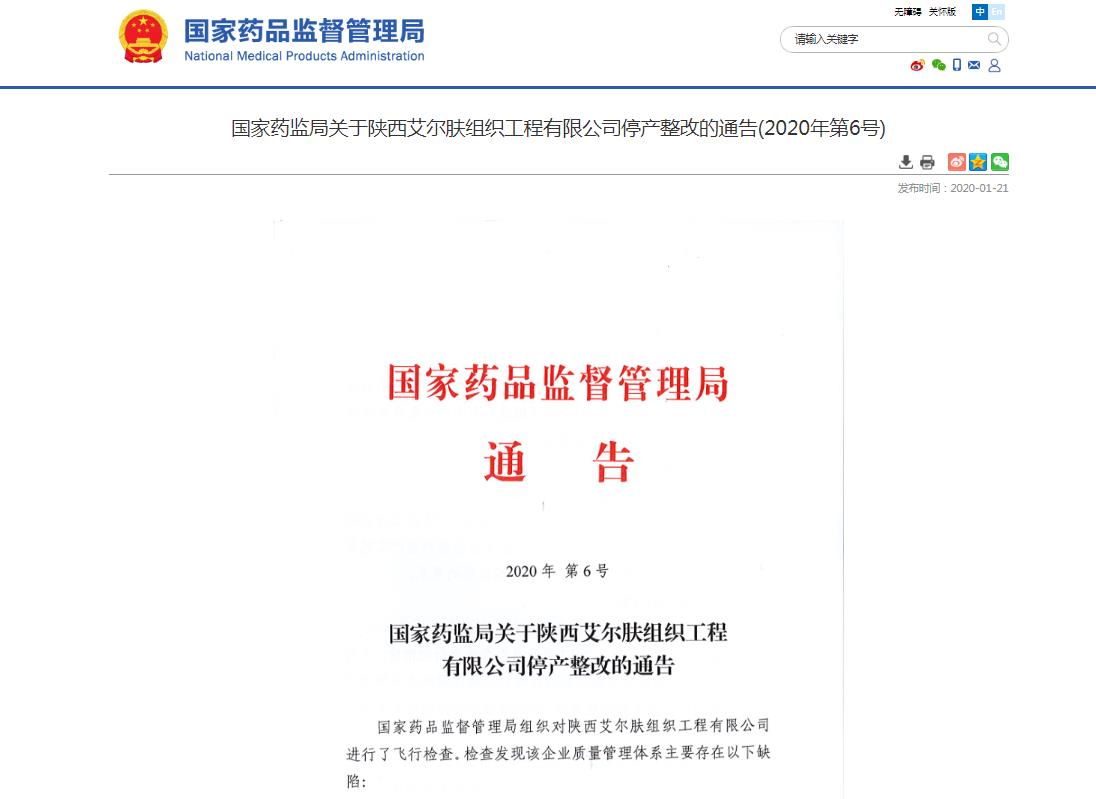

而博和醫療則再次對受讓協議進行解讀,重申艾爾膚提到的技術方案是由博和醫療公司CTO張勇杰博士及核心骨干自主研發的全新技術,與艾爾膚公司無關,宣傳內容合法合規。并將矛頭指向艾爾膚母公司中國再生醫學(港股8158.HK)的資本違規行為以及艾爾膚自身的生產質量問題。博和醫療指出,艾爾膚公司曾依托組織工程皮膚技術助力關聯公司中國再生醫學(港股8158.HK)上市,但后者在2015年將15.49億港元配售資金中的13.18億港元違規用于放貸,且未披露及履行股東批準程序,港交所于2019年對此作出譴責;艾爾膚自身亦未繳納核心專利年費,導致相關專利失效。此外,2020年艾爾膚因設備故障、采購記錄矛盾、工藝驗證缺失等質量體系嚴重缺陷,被國家藥監局責令停產整改。

目前,雙方爭議的核心聚焦于專利失效后技術權益的歸屬與使用邊界。

艾爾膚主張,協議約定的獨占權益高于專利法律狀態,即便專利失效,博和醫療使用相關技術仍需獲得授權;博和醫療則強調,專利失效即意味著技術進入公有領域,只要自身使用的技術與已失效專利存在實質差異,就不存在侵權問題。

此外,雙方對于協議條款的解讀也存在巨大分歧,艾爾膚認為協議涵蓋技術衍生應用,博和醫療則堅持協議僅針對特定醫療產品技術。

截至發稿,雙方仍未達成和解,后續或將通過法律訴訟進一步明晰責任與權益,而這場風波也為行業內專利技術權屬界定與商業宣傳規范敲響了警鐘。

編輯:鄒欣晨