文丨鄒欣晨

“我最喜歡的洗面奶被關在‘監獄’里!”在海外時尚財經媒體《Business of Fashion》本月下旬的美容板塊里,專欄作者法蘭·克倫特西爾(Faran Krentcil)以不可思議的語氣寫道。

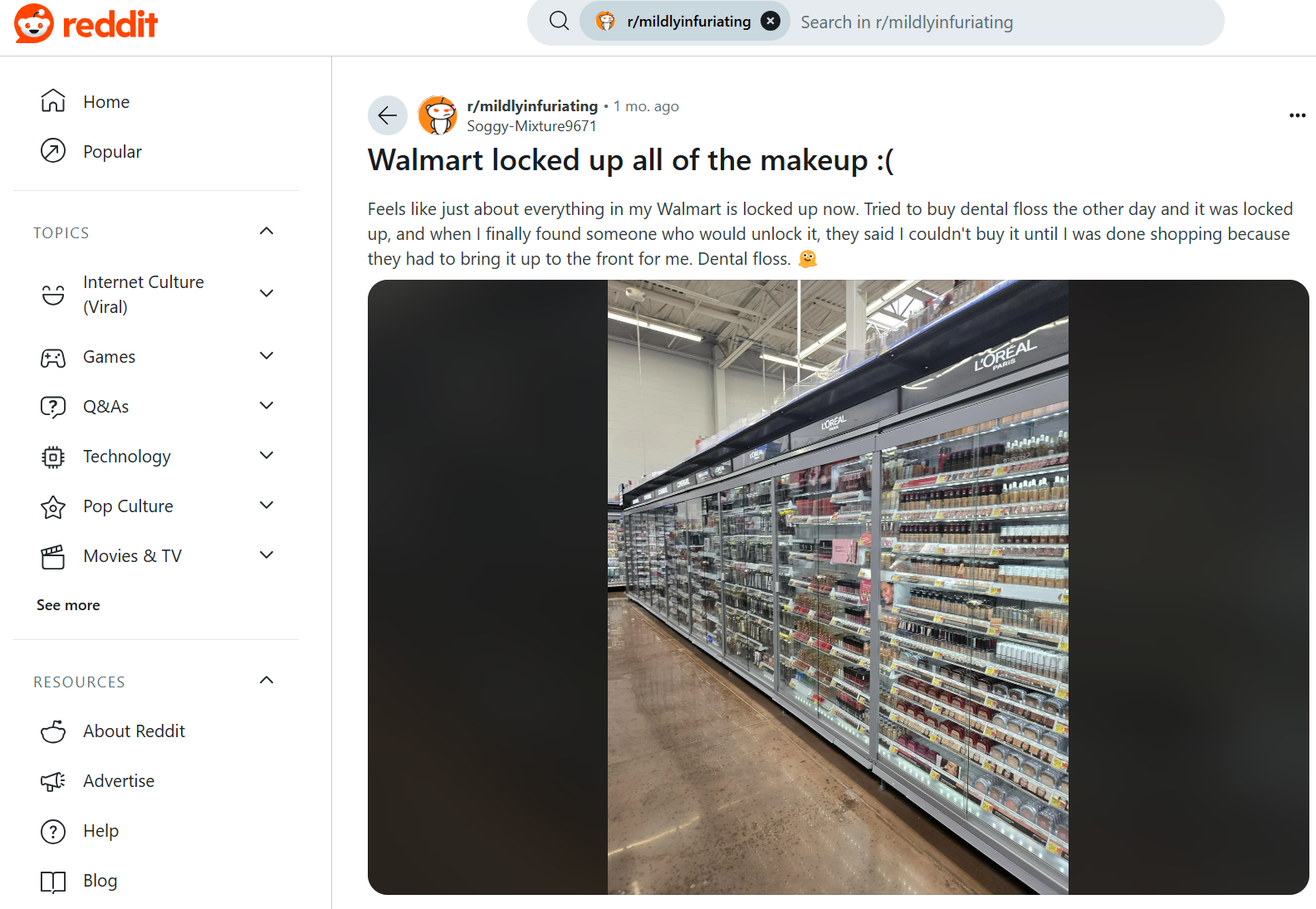

9月20日,克倫特西爾實地探訪了位于紐約市中心的塔吉特百貨(Target),隨即發現,從痘痘貼、指甲油再到她最愛的巴黎歐萊雅洗面奶,所有美容產品都被嚴密地鎖在落地式玻璃展柜后面,顧客無權自助拿走商品進行購買,只能在挑選后請店員代為取出,并由店員將產品一路“護送”至收銀臺——而在付款之前的全過程中,顧客甚至沒有機會接觸到產品。

實際上,將美容產品“收押”起來并不是什么新鮮事——根據美國刑事司法委員會(Council on Criminal Justice)的數據,美妝零售商大規模鎖上產品始于2022年,并在2023年成為“普遍做法”——彼時,僅紐約和洛杉磯兩大城市的美妝零售門店遭竊率就上升了64%。

“這些神秘的‘零售犯罪團伙’會把絲芙蘭的貨架一掃而空,遠比他們的洗面奶聲稱能清除我毛孔里的污垢時干凈多了。”用戶@ Polywoky 在北美最大的BBS論壇Reddit上笑稱。

克倫特西爾指出,如今,在美國各地的大城市里,不論是絲芙蘭、Ulta Beauty等專業美妝零售商,亦或是塔吉特、沃爾瑪等大型百貨商場,幾乎都對美妝產品執行了清一色的“嚴防死守”策略。“為安全考量,零售商們選擇這種方式也是不得已之舉——當然,這種封鎖也會帶來情感上的代價:顧客不喜歡被當作潛在的罪犯或者小偷對待,這會讓他們更不愿去那些‘戒備嚴密’的商店。”

“(封鎖產品)把一次只需30秒的DIY自助購物變成了耗時十來分鐘的麻煩事,我們本來可以拿了東西就走,現在卻不得不像傻瓜一樣排成長隊,等待跑得滿頭大汗的店員來幫助我們的產品‘越獄’!”另一批用戶在@ Polywoky 的帖子下抱怨道。

不過,這種煩惱也有一個奇怪的好處:它讓年輕的美妝零售門店員工變成了店內“萬事通”——他們必須對每款商品的優缺點洞察于心,以免在顧客指著玻璃柜發問時一問三不知。

01

門店員工化身“萬事通”

“自助式購物有好也有壞,”19歲的莉莉·丹尼爾斯(Lilah Daniels)說,她在康涅狄格州的塔吉特百貨工作了一整年,“習慣了DIY的消費者可以直接拿起試用裝試用產品,或者自己翻看產品包裝上的成分與使用說明,喜歡就拿走,不喜歡就放下,在這個自助過程中幾乎沒有我們(店員)插手的空間。但在產品都被‘關押’的現在,他們無法翻看包裝與說明,只有求助于店員,這就要求我們得熟練掌握店內產品的相關資料——如果顧客問我‘親愛的,我想買蘭蔻的某款精華液,你知道它適合我這樣的油性皮膚嗎?’而我支支吾吾半天說不出話來,最后甚至掏出手機來查詢谷歌,那我當天下午就得收拾東西滾蛋。”

為此,塔吉特對其店員進行了嚴格培訓,而在這一過程中,丹尼爾斯也真正喜歡上了這份工作,她表示,向顧客侃侃而談介紹美容產品并引導他們成功購買正確的產品,讓她“十分有成就感”。

“有很多迷茫的顧客會向我求助,問我有沒有什么香水推薦,或者適合他們的護膚品、身體洗護用品。”丹尼爾斯說,“實際上,最熱門的產品不一定是最適合他們的。譬如Kate Spade的香水特別受歡迎,但當父母們想給女兒買點禮物時,我總會建議他們購買Billie Eilish的香水,因為它真的很棒。”一定程度上,得益于丹尼爾斯的推薦,她店內的這款香水很快便售罄了。

另一位受訪者奧利維亞(Olivia)在波士頓市中心的沃爾瑪做店員,而她也做了同樣的事。“顧客們會問,‘我知道xx產品在TikTok上非常火爆,你看它適合我嗎?’而我會引導他們購買‘更好的’或者‘更適合’他們的產品。”

02

為愛甘做“自來水”

除去對產品了如指掌外,一部分店員還成為了他們真正喜愛的美妝產品的“自來水”與推廣大使。

在曼哈頓上西區的塔吉特百貨,22歲的瓦妮莎·穆尼奧斯(Vanessa Munoz)經常向顧客推薦Cover Girl的Clean Fresh Yummy Gloss唇彩。“它的妝效和絲芙蘭賣的那些高端貨一樣好!”她宣稱,并指出有很多顧客在聽取她的建議后成為了這款產品忠實的“回頭客”。“Cover Girl應該給我頒發一個‘首席推薦官’獎項。”她笑言道。

她的同事、今年剛畢業的22歲員工特尼婭(Tenearia)則表示,她經常向顧客推薦Cerave的護膚產品。“他們站在琳瑯滿目的玻璃柜貨架前時,往往會露出迷路的孩子一樣茫然迷惑的眼神。接下來,他們就會問我什么產品好用——而我已經把這些產品都試用過了!我當然會了如指掌!說實話,我來這里工作才6個月,我都沒想到自己如今會給出這么多有用的美容建議!”

當然,也有一些百貨與小型美妝零售商并沒有把產品鎖起來——但他們的行為更加“復古”:產品全都藏在倉庫里,而貨架上擺的只是一些展示牌,只有在顧客需要的時候,店員才會跑回倉庫,把產品從厚重的大鐵門里取出來。

而這些零售商的年輕店員也在積極為顧客提供他們的建議。21歲的魯比·馬修(Ruby Matheu)在洛杉磯一家小型美妝零售店工作,她說:“當我們的某款大熱潔面泡沫庫存告罄時,我總是告訴顧客可以用另一款管狀的潔面霜來代替——我告訴他們這絕對有效,當然啦,因為我自己用過!”

克倫特西爾指出,當下全美國的絲芙蘭和Ulta Beauty等大型美容連鎖零售商已經對其店內員工開展了“全方位的產品知識培訓”,以便他們能夠與每位消費者分享自己豐富的產品知識,并通過贈送產品和銷售獎勵等方式激勵每位員工成為“萬事通”。

而據接受BoF調查的女性店員稱,包括露得清和玉蘭油在內的一些大眾品牌如今向美妝零售店、百貨和大賣場贈送的“小樣”比過去更多。

克倫特西爾認為,如果美妝零售店、大賣場和百貨商場能夠率先垂范,對店員采取同樣的獎勵措施與充分的培訓教育,激勵起他們的熱情,讓他們人人成為“自來水”與產品推廣大使,或許就能減少顧客在逛“美容產品監獄”時產生的不悅感,讓顧客不再感覺被看作潛在罪犯,而是能在購物的途中享受一些免費(而且非常有用)的美容建議。

“因禍得福,這場針對美妝產品的“大收押”盡管讓美容零售業回到了上個世紀——商品都被鎖在玻璃之后,而站在展柜前的店員最大的工作就是拿著一把小鑰匙為顧客跑來跑去開鎖。但店員與顧客之間的聯系反倒因此變得更加緊密、變得更加溫情,誰說這又不會變成一件好事呢。” 克倫特西爾總結道。

本文資料來源:《Business of Fashion》