近日,歐睿向巨子生物出具了全球重組膠原蛋白領導者市場地位聲明。對于全球市場參與者而言,歐睿國際認證的重要性不言而喻。這家有著52年歷史的英國老牌調研機構,是眼下全球最具權威性與專業性的戰略市場信息提供商之一。

△歐睿發布的市場地位聲明 圖片來源:公開信息

長久以來,補充額外的膠原蛋白,是許多人不倦的追求,更催生了巨大的市場。從皮膠到膠原蛋白,再到重組膠原蛋白,人類用了4000多年時間,去認識和解構這個占人體蛋白總量30%-40%的物質,然后用最可靠的方式,批量制造出來。當前,重組膠原蛋白技術的產業化應用,已經基本覆蓋功能性護膚、注射類美容、生物醫學場景中的膠原蛋白需求。

不同于甘油、玻尿酸等其他原材料多在海外量產、舶來到國內,重組膠原蛋白技術的關鍵成長周期,正好也是國內科研和轉化實力的爆發期,中國的科學家、醫學專家、企業家深度參與其中,推動成為重組膠原蛋白從實驗室走向護膚、院線、臨床等多重應用場景。

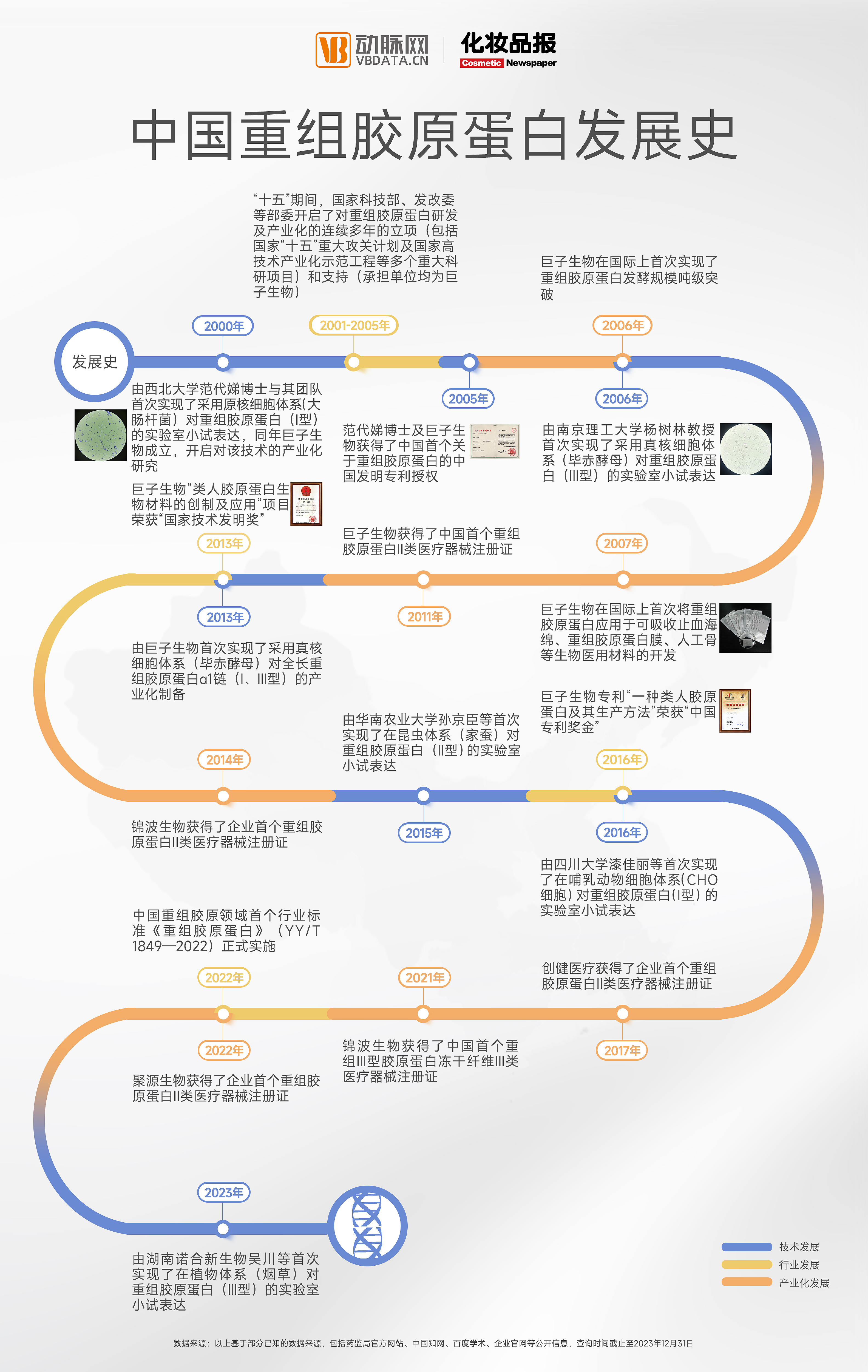

日前,動脈網聯合化妝品報共同發布《中國重組膠原蛋白發展史》,闡述了這個熱門原料跌宕起伏的產業史。借此機會,動脈網也復盤了全球重組膠原蛋白行業從無到有的發展歷程,解讀其中越來越不可小覷的中國科研力量。

年輕的活性成分

拋開遙遠的上古智慧,人類真正開始探索膠原蛋白,要從解構微觀結構說起。

1940年,科學家開始對膠原蛋白結構進行探究。僅僅半個多世紀后,膠原蛋白技術就完成了從最初的理論研究,到產品轉化的歷程。至今,膠原蛋白的研發已經走完了發展早期的3大階段,即以動物源性膠原蛋白提取為主的早期萌芽階段,基于結構生物學和基因工程學開發重組膠原蛋白技術的快速成長階段,和尋找重組膠原蛋白可能應用場景的商業化探索階段。

其中,早期萌芽階段始于1950年。在這一年,膠原蛋白分子三螺旋結構首次被發現。到1958年,人類第一次從牛小皮中提取出膠原蛋白。4年后,UnitedShoe Machinary公司首次開發出了可以商業化應用的提取膠原工藝。1976年,美國正式將膠原制品列入醫療器械進行管理。5年后,醫諾美的一款牛膠原蛋白植入物Zyderm獲FDA批準。由此,人類掌握了一套根據需求獲取膠原蛋白的方法論。

動物源性膠原蛋白上市后風靡一時,但很快遭遇滑鐵盧。20世紀90 年代歐洲瘋牛病爆發,牛膠原產品遭到重創,市場嚴重萎縮。后來的研究表明,將動物源性的膠原蛋白用于人體,存在許多安全隱患。一方面,由于制作過程只是簡單地把動物結締組織經過物理粉碎,再用酸堿酶溶液溶出,動物源性膠原蛋白中很可能殘留未知病毒。另一方面,作為一種異體蛋白,動物源性膠原蛋白的排異反應相對較高,致敏率也更高。

我們知道,如果要殺滅動物源性膠原蛋白中攜帶的病毒,技術難度很大,減少這種異體蛋白造成的排異反應,更是不易。于是,有人開始嘗試用當時還很先進的重組技術,來合成膠原蛋白。1980年,美國科學家成功在人體皮膚細胞體外培育出了Ⅰ型和Ⅲ型前膠原,這便是重組膠原蛋白技術的雛形,膠原蛋白的研發也進入新的快速成長階段。

上世紀八九十年代,正是細胞生物學、生物工程學等新興學科快速發展的黃金時期,借助一系列新工具,重組膠原蛋白研究頻頻突破關鍵節點。1995年,由日本Terumo Corporation生物醫學科學研究所在國際上首次實現了采用昆蟲細胞體系對重組膠原蛋白(Ⅲ型)的實驗室小試表達。1997年開始的3年間,科學家們陸續在畢赤酵母、啤酒酵母、漢森酵母等微觀載體中,表達出Ⅲ型膠原蛋白、攜帶羥基化片段的類人Ⅲ型膠原蛋白、人Ⅰ型膠原蛋白的α1肽鏈。由此,重組膠原蛋白的初代產品實現了實驗室中可復制,也奠定了重組膠原蛋白制備的基本范式。

到了2000年,重組膠原蛋白領域再迎重大突破,來自中國、法國的科學家團隊,分別在原核細胞體系和植物體系中,完成了重組膠原蛋白的實驗室小試表達。其中,中國西北大學范代娣博士與其團隊實現了采用原核細胞體系(大腸桿菌)對重組膠原蛋白(Ⅰ型)的實驗室小試表達。同年,巨子生物成立,開啟了重組膠原蛋白的產業化研究。

△2000年,范代娣博士團隊首次實現了采用原核細胞體系(大腸桿菌)對重組膠原蛋白(Ⅰ型)的實驗室小試表達 圖片來源:《中國重組膠原蛋白發展史》

與此同時,國內的監管端高度重視重組膠原蛋白的產業化。“十五”期間,國家科技部、發改委等部委開啟了對重組膠原蛋白研發及產業化的連續多年多個科研項目的立項和支持。2005年,范代娣博士及巨子生物獲得了中國首個關于重組膠原蛋白的中國發明專利授權。

在這期間,國內重組膠原蛋白技術開發,進入群星閃耀的時刻。除了西北大學外,南方的南京工業大學、暨南大學、華南理工大學,北方的天津大學、山西醫科大學等高校,也紛紛設立了專門的科研團隊,配置頂尖的學科帶頭人,布局對重組膠原蛋白的前沿技術、應用研究。比如,2006年,由南京理工大學楊樹林教授在國內首次實現了采用真核細胞體系(畢赤酵母)對重組膠原蛋白(Ⅲ型)的實驗室小試表達。

△2006年,楊樹林教授實現了采用真核細胞體系(畢赤酵母)對重組膠原蛋白(Ⅲ型)的實驗室小試表達 圖片來源:《中國重組膠原蛋白發展史》

此后,國內科研團隊一直嘗試開發基于動物、植物細胞等載體來制備重組膠原蛋白,走在了全球前列。2015年,華南農業大學孫京臣等首次實現了,在昆蟲體系(家蠶)對重組膠原蛋白(Ⅰ型)的實驗室小試表達;2016年,四川大學漆佳麗等首次實現了在哺乳動物(CHO細胞)對重組膠原蛋白(Ⅰ型)的實驗室小試表達;2023年,諾合新生物吳川等首次實現了在植物細胞(煙草)對重組膠原蛋白(Ⅲ型)的實驗室小試表達。

相比真核細胞、原核細胞,動物、植物細胞的微環境更復雜,在其中表達重組膠原蛋白的控制要素更多。加之膠原蛋白的微觀結構復雜,每個基本單位由三條左旋ɑ-鏈相互纏繞,形成復合螺旋結構,每個新表達體系的建立,難度極大。但表達體系的建立,是重組膠原蛋白產業化的關鍵基礎。

艱難實現量產

2006年開始,重組膠原蛋白行業進入尋找可能應用場景的商業化探索階段。這個階段重點解決了3個問題,即重組膠原蛋白的商業化生產工藝構建、產品合規化注冊,和規模化的產能建設。

生產工藝構建方面,從實驗室的培養皿到噸級生產體量的工廠,涉及一系列復雜的工藝細節,從局部代謝物積累、流場環境、接種量比例、培養基配方、溶氧控制等,都需要進行大量的針對性調整,而且沒有先例可循,涉及大量跨學科的專業知識。很多嘗試開發重組膠原蛋白的早期廠商,雖然取得了實驗室的成功,但是表達量很低,難以實現產業化生產。

作為擁有全球最大重組膠原蛋白的企業,巨子生物對生產工藝的研究自然頗深,實現了多項技術突破。2006年,巨子生物在國際上首次實現了重組膠原蛋白發酵規模噸級突破,邁出了重組膠原蛋白規模化生產的關鍵一步。2007年,巨子生物在國際上首次將重組膠原蛋白應用于可吸收止血海綿、重組膠原蛋白膜、人工骨等生物醫用材料的開發。

這一時期,國內重組膠原蛋白企業紛紛構建起了適合商業化生產的工藝。其中,2017年,繼巨子生物之后,聚源生物實現了重組膠原蛋白發酵規模噸級突破。

穩定的生產工藝之上,便是產品的合規化。對于重組膠原蛋白企業而言,產品注冊證是必爭之地,也是在各自修煉內功多年后,首次真正意義上的競爭。

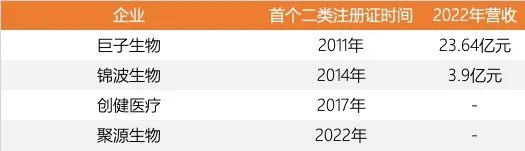

而產品合規之爭,已經淘汰了大部分重組膠原蛋白產品參與者。現階段,Ⅱ類及以上醫療器械注冊證幾乎重組膠原蛋白產品進入醫療器械市場的標配。并且從早期的市場競爭看,產品合規的先發優勢非常明顯,都已經取得了醫療器械的注冊證。在2011年、2014年、2017年和2022年,巨子生物、錦波生物、創健醫療、聚源生物相繼拿下自己的首個重組膠原蛋白Ⅱ類醫療器械注冊證,對應產品均為含重組膠原蛋白的醫用敷料。

△2022年國內主要重組膠原蛋白企業營收 圖片來源:動脈網根據公開信息整理

按照巨子生物招股書估算的規模計算,2022年,最早拿下產品注冊證的巨子生物和錦波生物,占據了重組膠原蛋白的半壁江山。2013年和2016年,巨子生物的“類人膠原蛋白生物材料的創制及應用”項目和“一種類人膠原蛋白及其生產方法”專利,分別獲得“國家技術發明獎”和“中國專利獎”。

當然,產品合規之路,道阻且長,隨著重組膠原蛋白的應用,走向更嚴肅醫療的場景,Ⅲ類醫療器械注冊證將成為新的更高的門檻。

產能擴張,是重組膠原蛋白產業繞不開的話題。盡管相對動物源性膠原蛋白,重組膠原蛋白的平均單價低不少,但仍是一種昂貴的原材料。當前和以后一段時間,得產能者,將有更大概率得市場。可以看出,國內的重組膠原蛋白企業也早已意識到產能的重要性。

到2022年底,巨子生物的重組膠原蛋白產線已經達到10.88噸產能,新增的212.5噸產能建設也進入關鍵階段。巨子生物成為全球擁有最大產能的企業之一,純化及回收率經過一輪加工后回收率達到90%。

此外,聚源生物位于浙江諸暨的重組膠原蛋白工廠量產后可年產重組膠原蛋白純品20噸,于2023年2月試生產成功。創健醫療具備30噸規模穩定發酵純化技術,原料純品海綿供給量超3噸。錦波生物10噸A型重組人源化膠原蛋白原料于2023年9月20日投產。福瑞達于2023年12月15日官宣其重組膠原蛋白原料正式投產。

完成了早期的商業化探索,全球重組膠原蛋白市場正步入快車道。據弗若斯特沙利文統計,到2021年,超過15%的皮膚護理產品、超過8%的院線產品,選擇以重組膠原蛋白作為主要原料,重組膠原蛋白的市場規模增速,也遠高于動物源性膠原蛋白、玻色因、A醇、勝肽等其他皮膚健康領域原料。

重組膠原蛋白的新周期

2021年前后,整個重組膠原蛋白行業開始步入更規范化的商業化拓展階段。產品之外,還有品牌;行業之外,還有生態。更重要的是,國產重組膠原蛋白及其產品,在嘗試改變全球重組膠原蛋白市場的競爭格局。

一方面,建立重組膠原蛋白的更規范、更標準的市場生態正在建立。作為全新的生物材料,缺少統一的產品標準,是現階段重組膠原蛋白行業面臨的最大風險,也限制了其在更復雜場景中應用的可能。

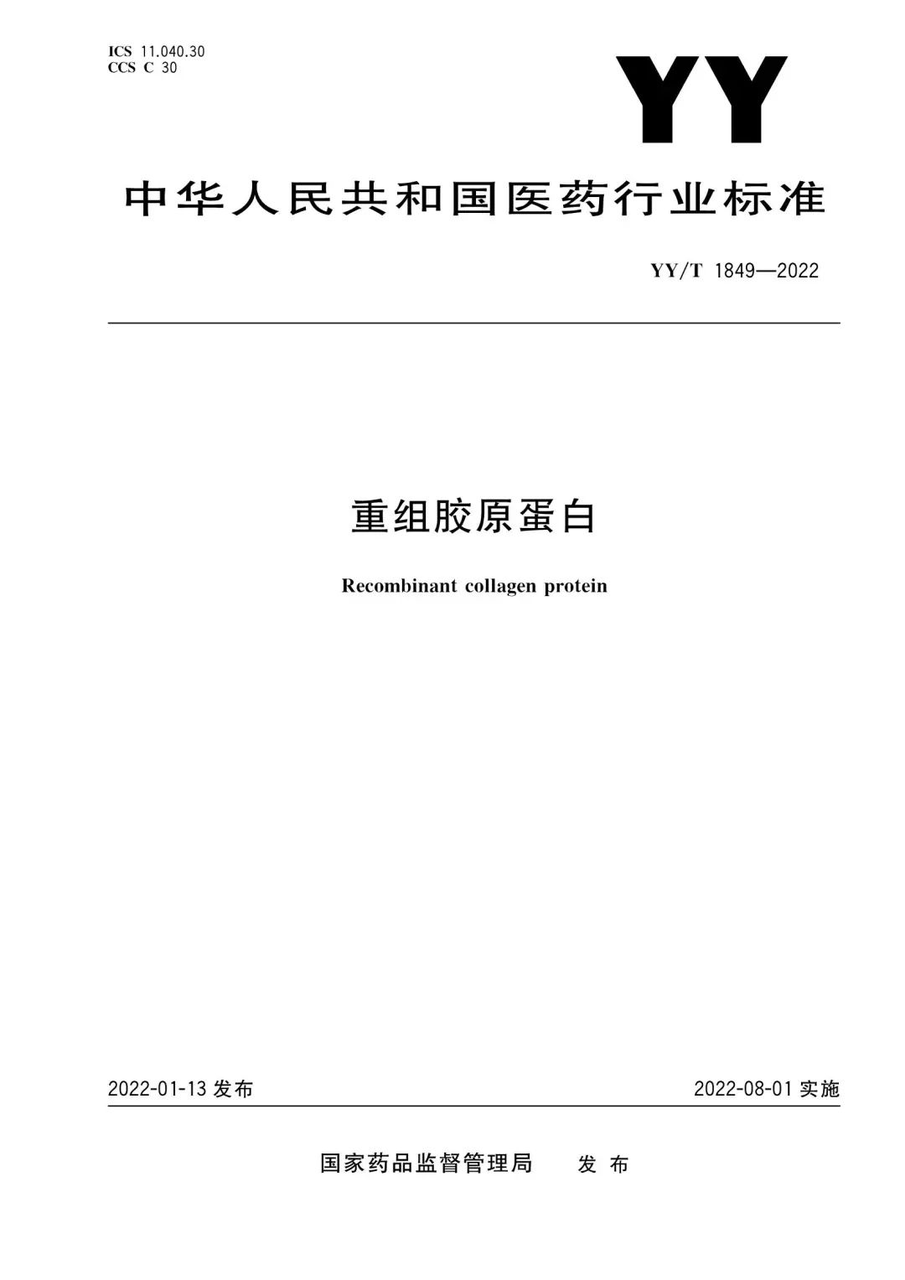

產品魚龍混雜,是重組膠原蛋白產品給人的最初印象之一。為此,2022年,我國發布《重組膠原蛋白》(YY/T1849-2022)行業標準和《重組膠原蛋白分類命名指導原則》,首次明確了重組膠原蛋白的分類和命名標準。

△《重組膠原蛋白》(YY/T1849-2022)行業標準 圖片來源:公開信息

這份行業標準頗為嚴格,明確按照重組膠原蛋白的微觀結構和氨基酸序列分類,這倒逼企業去強化內在的技術實力。根據行業標準,重組膠原蛋白可以分為3類,即重組人膠原蛋白、重組人源化膠原蛋白和重組類膠原蛋白三種。其中,重組人膠原蛋白同源化程度最高,具有三螺旋結構,與人體的膠原蛋白是完全相同的物質;而重組人源化膠原蛋白,是把可以實現某種功效的膠原蛋白鏈條復制多次,直到獲得與重組人膠原蛋白類似的結構;重組類膠原蛋白的同源化程度最低,其氨基酸序列不完全與人的膠原蛋白一致。一些試圖打擦邊球的產品,被迫出局。

另一方面,拓展重組膠原蛋白的應用邊界。這又涉及兩個維度,即成熟重組膠原蛋白產品的迭代,和新型重組膠原蛋白的產品化突破。

現階段,重組膠原蛋白被主要應用在功能性護膚領域和Ⅱ類醫療器械,但更大的想象空間,或許還存在于院線場景之中。但作為院線原料,當前的重組膠原蛋白還算不上完美。比如,研究表明,作為院線填充劑,全長且具備三螺旋結構的重組膠原蛋白明顯優于單鏈膠原蛋白片段,但還沒有企業掌握了生產這種同源性更高的重組膠原蛋白的完整工藝,這無疑可以成為重要的技術優化方向。

此外,除了已經頗為成熟的Ⅲ型重組膠原蛋白外,不少企業正在嘗試開發基于Ⅱ型、XVⅡ型重組膠原蛋白的相關產品。其中,XVⅡ型膠原蛋白與皮膚年輕化、毛囊微小化有關,已經有多家企業布局專注XVⅡ型重組膠原蛋白的品牌,嘗試開發修復凍干粉、基底注射液等創新產品。

從第一個Ⅰ型重組膠原蛋白在實驗室小試表達出來至今,國產重組膠原蛋白激蕩近25年。而伴隨巨子生物在2024年3月拿下歐睿認證,國內重組膠原蛋白企業終于站上了全球市場的最前沿。不過,這只是一個高起點的開始。重組蛋白行業還能帶來多少驚喜,還得看處在行業金字塔尖的企業,如何做未來每一次的選擇。