本周,某些新銳國貨彩妝品牌被質疑“克重造假”的風波進一步在社交媒體發酵,引發消費者的集中聲討。

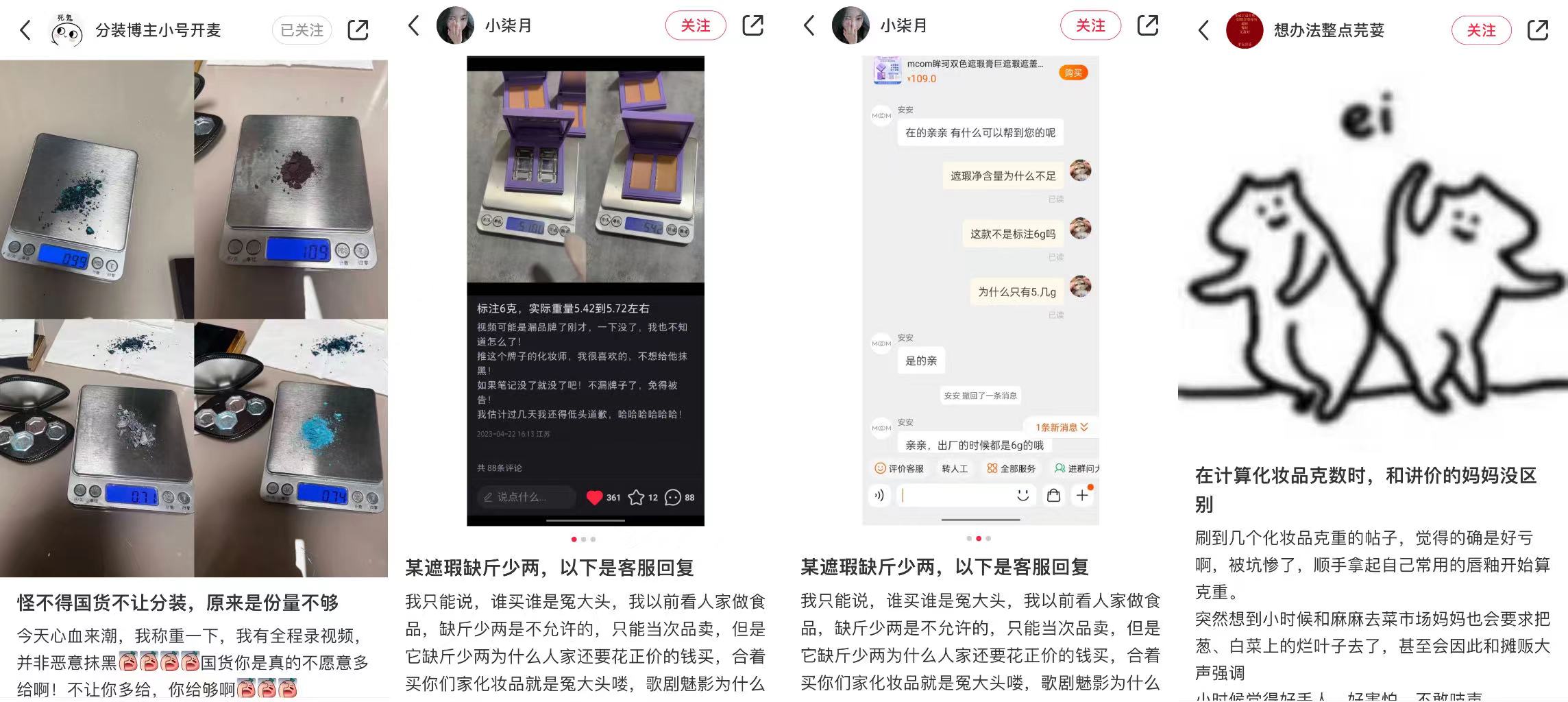

△截自小紅書

事件起因于,種草型社交平臺小紅書上的一位美妝博主指出,某新銳國貨彩妝品牌旗下的某眼影產品實際克重少于標注克重,涉嫌克重造假。該品牌立即發布回應聲明,并拍攝了涉事產品的凈含量抽檢視頻進行自證,卻因稱重操作不規范、相關稱重細節缺失等問題,再次引發消費者質疑。該事件小范圍引發輿論后,另一個國貨新銳底妝品牌的一款遮瑕產品也被質疑克重不足,該品牌客服回應或系“蒸發所致”,引發消費者不滿。

△截自小紅書

一時間,“國貨分量不夠”的言論甚囂塵上,甚至部分消費者表示“對國貨彩妝整體表示懷疑”。在信任危機下,《化妝品報》注意到,已有部分新銳國貨彩妝品牌紛紛拍攝“稱重視頻”以自證清白。

△截自小紅書

目前,相關新銳國貨彩妝產品是否真的缺斤少兩還尚未蓋棺定論,后續稱重自證的部分國貨品牌到底是無奈之舉還是有意營銷也尚不可知。但可以確定的是,此次克重事件背后映射出,國貨崛起浪潮之下,部分國貨品牌,尤其是部分新銳國貨品牌快速攻占市場份額的同時,還未能與消費者建立品牌信任等深層次的情感鏈接,甚至可以說這部分品牌與消費者之間存在信任裂痕。

作為時尚驅動屬性較強的品類,彩妝的顧客忠誠度本就不高,尤其對于一些新銳彩妝品牌而言,將消費者沉淀為有效的私域資源,還有很長的路要走。一個品牌要建立消費者信任或許需要一年半載甚至更長時間,而破壞和毀掉這種信任可能只需一瞬間。新銳品牌稍有差池,以往積累的用戶經營成果都有可能毀于一旦。而這其中,如何建立品牌信任是關鍵所在。

在品牌建設過程中,品牌信任是基石,也是品牌能夠產生長線效應的引擎。如英國劍橋大學嘉治商學院副教授、《高勢能品牌》作者尹一丁所述,消費者的情感是有層次的,第一層情感應該就是信任,一個品牌必須獲得用戶的信任,在信任之上,有可能會產生贊賞的情感,贊賞之上,就是一種喜愛的情感,如果這個品牌最終提供了一種很深刻的精神內涵,消費者對它的情感有可能會到敬仰的層次。一旦信任的基石崩塌,后續品牌想要消費者對其萌發出贊賞、喜愛、敬仰等進階情感,無疑是空中樓閣。

誠信是品牌的立身之本,品牌講誠信,消費者才會對之信任,消費者的信任實際上就是消費者與品牌的一種心理契約。上述被質疑“克重不足”的新銳彩妝品牌之所以引發眾怒,正是因為其在最基本的“斤兩”問題上模棱兩可,含糊不清,沒有給出有力的實實在在的有效回應。在消費者看來,上述品牌單方面撕毀了誠信契約,而隨后急著以稱重自證的品牌,則是為了修復和加固這份契約。

正如一位消費者對“克重事件”的評論:“一盤眼影我用不用得完是我的問題,但品牌不能缺斤少兩”。品牌信任實質上也是商家對消費者的承諾,從品牌的外在形象到內在質量都應表現出對消費者負責的態度。若企業片面認為顧客好糊弄,借此破壞對消費者的一貫承諾,如虛假的品質宣傳、夸大其辭的廣告、缺乏誠意的服務等,就會使消費者利益受損,由此帶來的后果就是品牌聲譽的下降和品牌偏好的轉移。因此,品牌作為一種承諾,應建立在企業不會采取投機行為而故意占消費者便宜的心理上。這也意味著,國貨崛起之路上不歡迎“糊弄大師”。

品牌營銷,信任先行。與已經有一定用戶基礎的經典品牌相比,消費者對新銳品牌有天然的陌生感,這是由品牌知名度決定的。這也意味著,目前的市場大環境對新銳品牌仍是很大的挑戰,新銳品牌除了推出具有核心競爭力的產品,具備創新和優化柔性供應鏈的能力,更重要的是勿為流量忽略了對品牌的長期塑造。如何與用戶建立長期的、友善的關系鏈,是新銳品牌的必修課。

無論何時,對品牌而言,消費者的信任是一筆巨大的財富。尤其是隨著數字化傳播環境驅動著消費者主權的覺醒,品牌從搶奪認知紅利、人心紅利,進入創造信任紅利的時代,品牌需要從認知加固到信任加固,不斷構建聲望壁壘,才能創造消費者擁護的復利效應。