文丨化妝品報記者 肖紅

6月23日,哈爾濱敷爾佳科技股份有限公司(下稱“敷爾佳”)回復了來自深交所的第二輪問詢,并更新了2021年的業績數據。

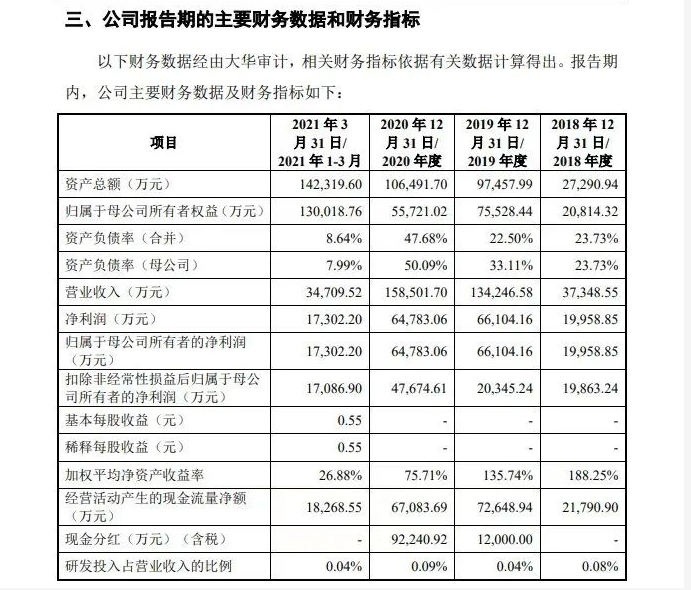

數據顯示,2019年至2021年,敷爾佳分別營收13.42、15.85、16.49億元;歸母凈利潤分別達到6.61、6.48、8.05億元,2021年敷爾佳毛利率增長至81.95%。

2021年12月31日,敷爾佳發行上市審核被深交所中止,原因系IPO申請文件中記載的財務資料已過有效期。敷爾佳相關負責人曾就此事回復《化妝品報》:資料已提交,(深交所網站)馬上會顯示“恢復審核”, 且中止上市一事不涉及其他原因。

經歷上次上市中止風波后,敷爾佳迎來此次第二次審核。根據《第二輪審核問詢函之回復報告》(下稱《報告》),深交所在問詢函中列出了包括創業板定位、各渠道銷售、營收和投入等16大類、共計超100個問題。

銷售費用超2億元 研發投入不足0.1%

據《化妝品報》此前報道,敷爾佳前身為黑龍江華信藥業,于2015年起銷售哈爾濱三聯藥業旗下面膜。2017年,敷爾佳正式成立,產品線包括醫療器械類敷料產品和功能性護膚品等,主打敷料和貼貼膜等品類。

作為后起之秀,敷爾佳在市場上的聲量不小。無論是與李佳琦合作,還是“綜藝節目《牛氣滿滿的哥哥》《中餐廳》的冠名商”,都離不開敷爾佳在互聯網營銷的豪擲千金。數據顯示,敷爾佳在2018年至2020年銷售費用分別為2137.03萬元、1.15億元、2.65億元,其中,用于電商、直播平臺推廣的費用分別達到234.64萬元、7031.75萬元、1.66億元。

與在營銷上不吝投入相比,敷爾佳在研發上投入甚微。招股書顯示,2018年至2020年,敷爾佳在研發方面投入分別為 30.78 萬元、60.39 萬元、147.97 萬元,分別在營業收入中占比為 0.08%、0.04%、0.09%。

在研發人員方面,2021年,敷爾佳的研發人員從2人增至10人。在專利方面,招股書顯示,截至2021年8月末,敷爾佳僅有1項外觀設計專利,發明專利和實用新型專利空缺,類比同類型企業,巨子生物已擁有75項專利,創爾生物也獲得專利45項。

此前,敷爾佳在申報中表示公司核心技術為產品用料配方及配比和生產工藝等,其中生產工藝屬行業通用技術,產品用料配方及配比系非專利技術。在《報告》中,敷爾佳對深交所問詢的創業板定位問題作出回復,稱自身的核心競爭優勢集中于行業中游的品牌賦能環節,與同行業可比公司相比,涉足上游原料端研究較晚,目前已通過外部合作提升研發實力。

渠道布局多元化 價格體系遭問詢

從銷售渠道來看,敷爾佳的多元化渠道布局包括線上直銷、代銷、經銷與線下經銷。其中,線下經銷為敷爾佳主要收入來源,根據招股書,2018-2021年,該渠道貢獻占比分別為88.15%、76.93%、74.33%、63.77%。

多元化渠道布局給敷爾佳帶來高營收回報,而硬幣的另一面是較大的價格差異和混亂的價格體系。在《報告》中,深交所也針對銷售價格問詢敷爾佳在報告各期線上直銷單價顯著高于經銷單價的原因及商業合理性。

對此,敷爾佳披露了主要產品類型在不同銷售渠道的單價、單位成本及毛利率變化情況。《化妝品報》查詢發現,2018-2021 年度,敷爾佳線下經銷醫療器械類產品的單價分別為 37.86 元、42.48 元、42.70 元及 42.27 元。報告期內,敷爾佳主營業務產品在線上直銷渠道的每盒單價分別為 86.56 元、70.44 元及 67.59 元,整體呈下降趨勢。

敷爾佳在《報告》中表示,價格差異的原因主要系直銷模式需承擔較高的營銷推廣支出;而經銷模式下經銷商承擔了更多的推廣職能及終端銷售運費,且較直銷模式單次銷售規模效應更明顯,可攤薄人工及宣傳推廣等相對固定成本。

存在大量非法人經銷商

目前,我國對醫療器械實行分類管理,按風險程度由低到高,依次分為I類、II 類和III 類。自 2021年 6 月 1 日起,監管對整個醫療器械類敷料行業的所有類別醫療器械的生產、經營及流通等環節均提出了更加嚴格的要求。而敷爾佳醫用透明質酸冷敷貼屬于二類醫療器械,銷售此類產品需要取得相應的經營資質。

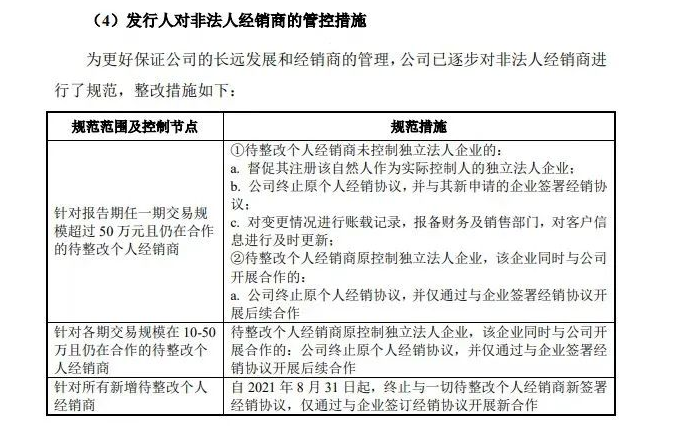

值得注意的是,敷爾佳在銷售過程中存在大量非法人經銷商。根據《報告》,2018年至2020年,敷爾佳非法人主體經銷收入分別為8770.52萬元、2.93億元、4.30億元。《報告》顯示,深交所也針對敷爾佳存在大量非法人經銷商的事實進行重點問詢。敷爾佳回復表示,在觸及終端客戶,提升產品品牌力等方面,非法人經銷商在皮膚護理產品行業中具備一定的合理性、必要性。不過,敷爾佳同時也強調其已經對非法人經銷商進行規范整改,將終止原個人經銷協議,原有個人經銷商與公司建立的合作經驗及渠道資源將主要通過法人企業的形式繼續延續。

自去年以來,占據了國內貼片類醫療器械類敷料產品的主要市場份額的“三巨頭”紛紛謀求上市,敷爾佳、創爾生物、巨子生物陸續沖擊“械字號第一股”,但IPO情況均不明朗。

實際上,我國醫用皮膚修復敷料行業近年來正處于快速發展的階段,在監管尚未收緊時,不少械字號敷料更是依靠功效擦邊賺的盆滿缽滿。不過,隨著有關部門的強效監管,這類企業的瘋狂吸金之路也戛然而止。

“不僅是監管趨嚴,對于一些微商起家的所謂醫美面膜企業而言,原來的銷售模式已經走不通了。”某業內人士表示,隨著線上渠道的占比越來越重,原來能輕松獲客的微商品牌和企業需要付出的成本也越來越高,“更重要的是部分企業缺乏核心競爭力,即便毛利率超過80%,不規范經營、沒有品牌壁壘的企業終會被市場和資本淘汰。”